Ganz selbstverständlich fallen in unserer alltäglichen Kommunikation Sätze wie Ich habe einen Apfel gegessen. Du auch? Aber dass darin Wörter fehlen, bemerken wir zumeist nicht. Schließlich wäre es auch sehr redundant, zu fragen: Ich habe einen Apfel gegessen. Hast du auch einen Apfel gegessen? Dieses Phänomen bezeichnet man auch als Ellipse – weggelassene Wörter, die man trotzdem versteht, ohne sie zu hören oder vielmehr ohne dass sie überhaupt gesagt werden.

Warum uns dieses Muster so gefällig erscheint, ist eine der Fragen, mit denen sich Luise Schwarzer in ihrem Promotionsprojekt auseinandergesetzt hat. „Ich habe versucht herauszufinden, was die Regeln sind, die solche Weglassungen erzeugen, und wie man Wörter verstehen kann, die man gar nicht sagt“, so Schwarzer, die bereits an der Universität Leipzig studiert hat und danach hier zu forschen begann, und zwar am hiesigen Institut für Linguistik. Warum man im Deutschen solche Sätze wie das obengenannte Beispiel äußern kann und welche Regeln es dabei gibt, sind die Fragen, auf die sie in ihrer Forschung im Bereich der Grammatiktheorie und speziell der Syntax stets eine Antwort sucht.

Was Ellipsen interessant macht

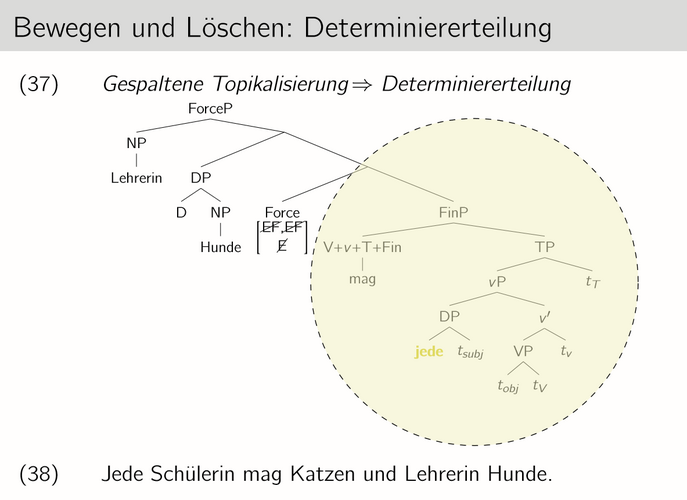

Zunächst wies Schwarzer in ihrer Dissertation experimentell nach, dass eine Gruppe von Sprecher*innen des Deutschen Sätze bilden kann, in denen ein Nomen ohne einen sogenannten Determinierer stehen kann, wie folgender Satz zeigt: Alle Lehrerinnen mögen Hunde und Schülerinnen Katzen. In diesem fehlt nicht nur der Determinierer alle vor Schülerinnen, auch das Verb (mögen) wird gelöscht. Trotzdem versteht man diese Wörter, als hätte man sie gehört. „Basierend auf den Daten habe ich eine neue Theorie entwickelt, die einfacher und eleganter ist als vorherige Analysen“, erklärt die Linguistin und zeigt, dass es keinen speziellen neuen Prozess benötigt, um solche Sätze abzuleiten. „Diese Art von Sätzen ist interessant, weil die bisherige Theorie sie nicht vorhersagt. Ich zeige in meiner Arbeit, dass sie trotzdem in unser bestehendes Modell der Grammatik passen“, meint Schwarzer.

Ihre Arbeit ist demnach nur ein Beispiel für die Breite linguistischer Grundlagenforschung, die sich in der Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaften befindet. „Ich finde Sprache als Forschungsgegenstand so interessant, weil sie so alltäglich und gleichzeitig so implizit und undurchsichtig ist“, so die Linguistin, die auch hinsichtlich ihres Dissertationsthemas die Faszination derartiger Gegensätze aufzeigt: „Jeder Mensch kann extrem komplizierte Sätze bauen, aber niemand kann mir sagen, warum man nicht Ich habe einen Apfel gegessen und du hast auch sagen kann. Warum sind manche Sprachen so und andere anders?“ Es gebe über diese theoretischen Fragen hinaus auch konkrete Anwendungsfälle für die Ergebnisse von linguistischer Forschung, bspw. automatisierte Sprachsysteme wie Siri und Alexa, „aber das Hauptgeschäft der Linguistik ist die Grundlagenforschung.“

Von Lücken in der Sprache und der Hochschullandschaft

Dass die frisch Promovierte überhaupt einen Doktorgrad erlangen konnte, betrachtet sie als einen „glücklichen Zufall“. Immerhin erwerben laut Hochschulbildungsreport 2020 nur 1% der Kinder aus Nicht-Akademiker*innenfamilien einen Doktortitel – bei Akademiker*innenkindern ist der Anteil 10mal so groß. „Die Weichen stehen also so, dass es Arbeiterkindern wie mir schwer gemacht wird“, so Schwarzer. Nicht zuletzt läge das auch am Anpassungsdruck an die neue bürgerliche Umgebung, den sie mit Beginn des Studiums gespürt hatte. Dass dies in der Folge im Umgang mit ihrer Familie auch zu Konflikten und einer gewissen Entfremdung führte, sei ihrer Erfahrung nach bei vielen Akademiker*innen mit ähnlichem Hintergrund der Fall.

Perspektivisch sieht Schwarzer ihre universitäre Zukunft durch die Struktur der Hochschullandschaft und die mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) rechtlich abgesicherten Kurz- und Kettenbefristungen erheblich erschwert: „Es ist sehr frustrierend, wenn man gespiegelt bekommt, dass man sehr gut in seinem Beruf ist, aber trotzdem keine Stelle findet.“ Trotz dieser unsicheren Perspektive oder vielmehr gerade aufgrund der Liebe zu ihrem Beruf und dem Wunsch, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, befindet sie sich aktuell auf der Suche nach freien Postdoc-Stellen und in der Konzeption eines eigenen Postdoc-Projektes. Gleichzeitig richtet sich ihr Blick auf Arbeitsalternativen außerhalb der Wissenschaft. Es wäre zu wünschen, dass sich zumindest diese berufliche Ellipse bald vervollständigt.